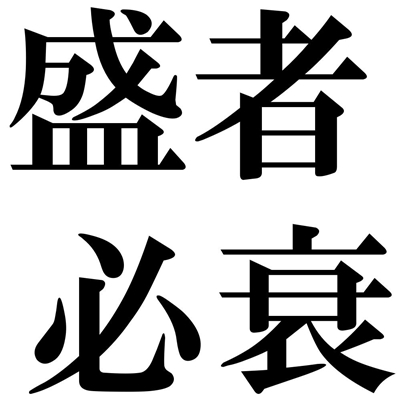

英語必衰のことわり

2019年1月2日 CATEGORY - 日本人と英語

前々回、前回は、書籍紹介ブログにてご紹介した「英語の帝国」よりテーマをいただいて、書いてきましたが、今回が最終回です。

今回のテーマは「英語の未来」です。

このグローバル社会の進展度合いを考えれば、この英語の支配的状態はとどまることなく半永久的に続くことが前提のように多くの人々に考えられています。そうでなければ、まだ日本語の理解もできていない子供に英語を教えようとする親御さんがこれほど多くいることの説明がつきません。

しかし、著者は「英語の未来」について「危機言語財団」の会長ニコラス・オストラ―の講演での以下のような発言を紹介をしています。

「アメリカの覇権はじき終わる。機械翻訳機が実用化されて会話練習が不要になることなどから、さすがの英語の命運も尽きること、および他の歴史上の支配言語の過去がそれを語っている。」

その発言を聞いた聴衆のうち、どれほどの人がこの発言を納得をもって受け入れられたかはわかりませんが、特に「歴史上の支配言語の過去」については、私は非常に興味深く受け止めました。

これらかつての支配的言語の過去について以下のような記述がありました。

「ラテン語、(ムガル帝国の公用語であった)ペルシャ語、フランス語、英語を比較した表によると、いずれの言語にもその言語が隆盛する『画期点』、他の言語と切り替わる契機となる『交差点』、他の言語からの『最後の一撃』がある。ラテン語の画期点は各国の土着語が広まるきっかけとなった印刷機の発明(1445年)、交差点は学術書として初めてラテン語以外の言語(フランス語)で書かれたデカルトの『方法序説』(1855年)、最後の一撃はラテン語で書かれた最後の著作物の著者であるガウスの死(1855年)である。インドのペルシャ語の画期点はイギリス東インド会社の軍隊にムガル帝国が負けたプラッシーの戦い(1757年)、交差点はインド法廷でのペルシャ語廃止(1837年)、最後の一撃は最後まで英語教育受容に反対していたムスリムによる英語学習の請願(1883年)であった。フランス語の画期点はイギリス連合軍とフランス連合軍の戦いである七年戦争の敗北(1763年)、交差点はヨーロッパの戦争講和条約で初めてフランス語と英語が併記されることとなったヴェルサイユ条約(1919年)、最後の一撃はドイツにおける第一外国語のフランス語から英語への切り替え(1937年)であった。そして、英語の画期点は鄧小平の中国共産党での権力把握(1978年)、交差点はインターネットで中国語が英語を量的に凌駕したこと(2014年ころ)、最後の一撃はいつになるかはいまだ不明。」

これだけの実例を並べられると、英語だけは例外だとは言い切れなくなって当然だと思います。そして、もう一つ、新鮮だったのは、英語がすでに「交差点」を過ぎていると指摘されていることです。

そして、その交差点のきっかけを作ったのが、「中国語」ということになっているので、次の支配的言語は中国語ということになりそうですが、それはそうならないように私は思います。

その理由は、前出の「機械翻訳機の実用化」によって、それぞれの母国語を自分のものにしておきながら、世界的なコミュニケーションを可能とする時代が来ることです。

現在のグローバル社会の最大のテーマは「多様性」だと言いますが、皮肉なことにコミュニケーションという実際的な問題のため言語だけはその「多様性」の例外だとされているのが現状です。

ですが、人類の進化には「多様性」が最も重要だというのは誰も否定できない真理なので、そもそもその例外を認めることはおかしなことです。

この「機械翻訳機の実用化」という技術革新はこの真理を例外なく追い求めることを可能にすることになるととらえられると思います。

そうなれば、英語は人類史上最後の「支配的言語」となるかもしれません。

だからこそ、日本人にとっては母国語である日本語が思考の基礎であり続けなければならないし、現時点においては英語をその日本語で思考した結果を伝える「ツール」という認識のもと学習する姿勢を崩してはならないと思うのです。