ことばの危機

2020年12月4日 CATEGORY - 代表ブログ

皆さん、こんにちは。

このブログでは、大学入試改革に関わる新テスト導入問題についてかなり細かくウォッチしてきました。

その改革の目玉とされていたのが英語の民間試験の導入だったわけですが、多くの識者の大反対もあって、結局導入は見送られることになりました。(国語、数学の記述式についても同様)

その反対の急先鋒として的確な発言をされてきた私の高校の大先輩である東京大学の阿部公彦教授の著作もこのブログで紹介しました。

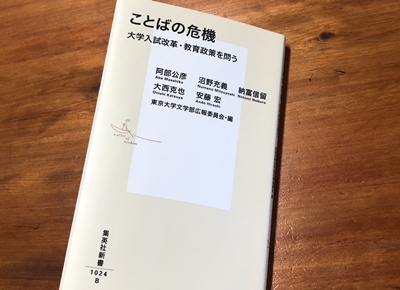

その阿部教授をはじめとする東京大学の文学部の5教授が、今度は「国語」に関する改革についての批判シンポジウムを開かれその内容を新書にまとめられた「ことばの危機~大学入試改革・教育政策を問う~」を出版されましたのでご紹介します。

大学入試改革における「英語」の問題は私に言わせれば本質的に言いたいことはたくさんありますが、基本的には受験生の不公平や負担をめぐるいわば実施面をめぐるものと捉えられました。

しかし、本書で取り上げられている「国語」の問題の根底には英語に比べてもずっと本質的な問題が存在しており、5人の教授がその問題に疑問を呈しているものです。

そもそも「新テスト」は当面見送りになったのですが、高等学校の国語の新学習指導要領はすでに告示されてしまったものなので、当分はこれを改定することができません。

新学習指導要領のポイントは、従来の「現代文」が「論理国語」と「文学国語」に分け、そのいずれかを選択させることです。

その区分けの要点は、論理国語では「実用的な文章」「論理的な文章」を扱い、文学国語では「文学的な文章」を扱うというものです。

これはもう容易に想像できることですが、本書では、東京大学の文学部の5教授はこの「区分け」のところからもうそれはそれはコテンパンに批判されています。

というのも、そもそも言葉において「論理」と「文学」を分けて考えること自体に言葉の本質を理解していない教育行政に対する不信感がそれはそれは露骨に表れていました。

しかし、私は本質的にはそうであっても、今回のこの「論理」と「文学」を区切るという変更ポイントには「ある点」では評価されるべき部分があるように感じています。

その点とは、「国語」という教科についてようやく教える側と教わる側とが、この教科自体を「対象化」するきっかけになる可能性があることです。

というのも、本書ではこの区切り自体が問題だと言っていますが、私は、これまで「国語」という教科の枠の中では、「論理」「文学」に関する何の前提説明もなく、ただそれらの文章(しかもそれらは教科書に収められるように短く切り取られた状態の)に闇雲に触れさせられてきただけではなかったかと思ってきました。

少なくとも自分自身の中学高校時代、「国語」という教科を「体系的」に教わった記憶が全くありません。

もちろん、例えばこのブログでも紹介したような「伝説の授業」を行う一部の優秀な学校ではそうではないのかもしれませんが、他の教科との相対評価で言えば、圧倒的に「体系的」な視点に欠けているはずです。

したがって、東京大学の先生方に言わせれば、区切ること自体が大問題だとされるかもしれませんが、私に言わせれば区切ること自体は、それ以前の問題の解決の糸口に見えるのです。

その前提で考えれば、問題は「区切る」ことではなく、この二つのうちの一つを「選択させる」ことにあると思うのです。

「論理」をきちんとおさえた上で、「文学」にも触れることを体系的に行うのが「国語」という教科なのだということを教える側と教わる側が認識した上で行うのであれば、少なくともこれまでよりもずっとマトモな教科になると私は思います。

ただ、残念なことにそのいずれかを「選択」させられるというのが現実ですし、おそらくほとんどが「論理」を選択し、「文学」が置き去りにされることは目に見えているように思います。