「お雇い外国人」の実態

2025年10月18日 CATEGORY - 日本人と英語

書籍紹介ブログでご紹介した「英語と明治維新」からテーマをいただいて書いてきましたが、第二回目のテーマは日本における「お雇い外国人」についてです。

明治維新と言えば、「お雇い外国人」というキーワードがかなりの上位に出てくるくらいに一般的に知られており、彼らの存在のおかげで明治の時代に「英語達人」が続出したことも「英語名人の時代」でご紹介しました。

ただ、その「お雇い外国人」が実際にはどのくらいの規模でどれだけのコストをかけて招聘されていたのかについては、その具体的な名前も札幌農学校のクラーク博士くらいしかすぐには出てこないほど、その存在自体のインパクトと比べるとその知識はあまりに貧弱なものだと気づかされました。

本書にはこの「お雇い外国人」に関してかなり詳細な説明がありましたので以下重要部分を要約します。

実際には、お雇い外国人は明治維新後というわけではなく、すでに幕末には存在していた。

1855年から1868年までの14年間に、幕府や諸藩に雇われた外国人は少なくとも212人に達し、うち幕府が197人、薩摩藩が11人、佐賀藩と長州藩が各2人で、その国籍はフランス85人(40%)、オランダ80人(38%)、イギリス33人(16%)、アメリカ11人(5%)、ドイツ2人(1%)、清国1人(0.5%)だった(1860年まではオランダのみで、その後フランスが多くなったのは幕府がフランスを軍事・技術顧問にしていたから)。

明治に入ると1ケタ違う。

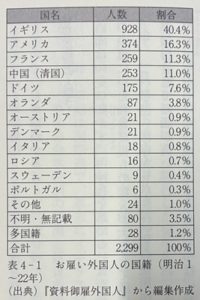

1868年から1889年までの約20年に日本に招かれたお雇い外国人は、登録されているだけでも2299人で、その内訳は以下の通りで、イギリス928人(40%)、アメリカ人374人(16%)で、英語を母語とする英米人合計の割合は全体の57%を占めたのに対して、オランダ人は87人(4%)で、産業革命を経て「世界の工場」となったイギリスの経済力と軍事力の高まりによる蘭学から英学への転換は人的にも歴然としている。

続いて、彼らに費やすコストについて。

文部省の場合、給与総額は明治初期には文部省予算の1/3にも達し、各国に派遣する留学生経費も同じく1/3で、その2つを合わせると実に2/3が支出されていて、文部省がいかに西洋学術の移入に力を注いでいたかがわかる。

ただ、一人当たりどれくらいの給与水準であったかは本書には記載がなかったため、こちらのサイトを参照させていただきますが、

例えば、伊藤博文が総理大臣をしていた明治20年ころで見ると、

総理大臣の月給が、800円

小学校教諭の初任給 5円

中学校の教諭(日本人) 28円

中学校のお雇い外国人の英語教師小泉八雲(ラフカディオ・ハーン) 100円

お雇い外国人の中心値 300円

ということですので、仮に小学校教諭の初任給は現在では20万円程度なので、その比率で計算すると、

お雇い外国人の平均値は月給で1200万円ということになり、予算の1/3を占めていたということが実感できます。

その後は、莫大な経費を削減するため、お雇い外国人に学んだ者、留学で学んだ者を教授に充て、教育の日本化を進めていった結果、英語の達人は急速に少なくなっていったことは前出の「英語名人の時代」で紹介済みです。

以上が本書における「お雇い外国人」等に関するデータのまとめとなりますが、現代の「グローバル化」も当時の情勢に負けないくらい大きなのインパクトをもっているはずなので、現代日本の文科省の予算に関するデータと比較してみたいと思ったのですが、現代の「西洋学術の移入」に関わるデータを直接的に把握することは困難でした。

そこで、少なくとも現在の日本が教育に対してどれほどの投資をしているのか、世界と比較をしてみようと2023年度の公的教育支出のGDPに占める割合を調べてみました。

結果は4%で、それはOECD平均の4.9%を下回っているという事実が分かりました。

かつて身の丈を圧倒的に超える「教育投資」で大成功を果たした我が国日本が、なぜ平均以下という姿勢にとどまっていられるのか。

当時の日本が抱いた危機感の大きさを数値で見せつけられると、現代の日本のこの姿勢をどう受け止めたらいいか分からなくなってしまいました。