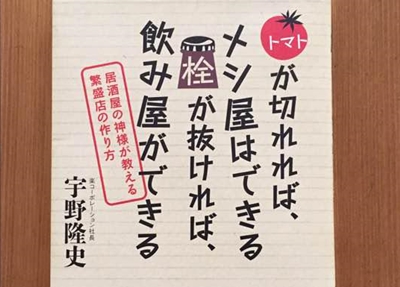

トマトが切れれば、メシ屋はできる 栓が抜ければ、飲み屋ができる

2018年11月23日 CATEGORY - 代表ブログ

皆さん、こんにちは。

前回、日経電子版の楽コーポレーションの宇野社長のインタビュー取り上げたブログ記事を書きました。

宇野社長の言葉から、これから日本が多くの外国人労働者を受け入れなければならない現実に対して、どのような気持ちをもって対処するべきなのかについて非常に貴重な視点をいただきました。

そんな宇野社長個人に対して非常に興味を覚え、より深く彼を知りたいと思い、記事の中でご自身が触れられていたご自身の著書のうちの一冊「トマトが切れれば飯屋はできる 栓が抜ければ、飲み屋ができる」を読んでみました。

本書を読んで一番感心したことは、製造業と比較して飲食店というビジネスの原材料費が低い分、経営者の「工夫」が利益に影響を与える比率が圧倒的に高いという事実を明確に意識して著者がこのビジネスを行っているということです。

ですから、本書のタイトル「トマトが切れれば、メシ屋はできる 栓が抜ければ、飲み屋ができる」は究極の逆説的表現だということになります。

だからこそ、前回の記事で指摘したように、人手不足のために外国人労働者を雇ったんだから、日本語のできる日本人スタッフをフロアに出し、外国人は当たり前のようにキッチンの中でできる限りお客様の目には触れさせないという「業界の常識」をいとも簡単にひっくり返し、彼らの言語的「つたなさ」を逆にお客さんを喜ばせることにつなげることができるんだと。

そして、その「工夫」というものは、構えてするものではなく、生きていく中で次から次へと創出されていく「習慣」ともいえるものだということに気づかされました。

それを「習慣」と形容するべきものだということに気づかされたのは、著者が自身の店を持つ前に就職したお店での次のようなエピソードでした。

「店ではおとなしく言われたことを黙々とこなそうなんて言う気は全くなくてさ。まずは、どうやって目立とうかと考えた。先輩がモップで床を掃除しているのに目をつけて、雑巾で掃除したら、一か月で会社の上の人が店にやってきて、『君えらいね』って褒められた。自分なりの工夫をすることが大好きで、しょっちゅうああでもないこうでもないって考えて、あれこれ試した。店の女の子の気をひきたくて、どうやったら彼女たちが喜ぶかなんてこともいつも考えていた。目を付けたのが各テーブルにおいてあるシュガーポットだ。彼女たちは毎朝、このポットに砂糖を補充するという面倒な仕事があったので、朝10分早く来て、ポットを白い砂糖でいっぱいにしておくようにしたの。一発で『宇野君、いい人ね』って株が上がったよね。」

これこそ、生きていく中で次から次へと工夫を創出していく「習慣」とも言うべきものでしょう。

ですが、よく考えてみると飲食店が必ずしもその「工夫のし甲斐」が一番あるビジネスではないことに気づきます。

実は、私がやっている語学ビジネスの方がもっと「工夫のし甲斐」があるはずなんです。

なぜなら、「原材料費率が低い」ではなく、ゼロなんですから。(ランゲッジ・ヴィレッジは食事も提供すれば、寝床も提供するので普通の語学ビジネスとは異なりますが、割合的には飲食店よりも低いと言えます。)

私としては、著者のように、細かな気配りができるような性格ではありません。ですが、この業界にいて「どうしたら英語ができないと思いこんでいる日本人を英語ができるようさせてあげられるのか」について四六時中考えていると自信をもって言えます。

これだって、立派な「生きていく中で次から次へと工夫を創出していく習慣」だと思うのです。そして、その習慣は、「本質」を見抜くことだと言うことに気づきました。

他の人たちが当たり前のようにやっていることを、「それってお客さんを喜ばせることにつながっているのか?」という斜めの視点から批判的に考えて、実はそうではないことを発見する。

そして、自分自身がその穴を埋めるにはどうしたらいいかを必死になって考えてほかの店とは違ったことを実施する。

このことをひたすら繰り返していけば、自ずと結果を出し続けられるはずです。