経営学という学問

2013年9月29日 CATEGORY - 代表ブログ

皆さん、こんにちは。

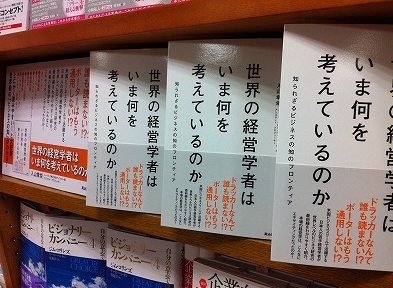

今週は久しぶりに本の紹介をしたいと思います。

タイトルはズバリ「世界の経営学者はいま何を考えているのか」

著者は日本人でありながら、アメリカのビジネススクールの准教授の方です。いわゆる、お客さん学者ではなく、その大学のプロパーのスタッフとして腰を据えて経営学の最先端にいらっしゃる方です。

このようなバックグランドを持つ著者が、世界における最前線の経営学の研究がどうなっているのかを素人にもわかりやすく説明してくれている本です。

このブログで以前、一橋大学の楠木教授の著作をもとに経営学者の存在意義について書いたことがあります。記事は こちら

その中で、以下のようなことを書いていたことを思い出しました。

「経営は、アートの性質を多分に有しています。つまり、サイエンスではないということです。こうやればこうなるという因果の論理が表面的には通用しないものです。時代の背景、タイミング、運、さまざまな要素が複雑に絡まった中で結果だけが評価される世界です。」

この本では、そのアートに限りなく近い経営を、世界の経営学の最前線ではどんどんサイエンスに近づける取り組みがなされていることをいろいろな事例を持ち出して紹介してくれています。

比較的新しい本なのであまりネタばらししてしまってはいけませんが、本書の中でなるほどと思ったところを紹介させていただきます。

経営学が一番頼りなく思われることの原因の一つに「再現性の乏しさ」があげられると思います。

例えば、統計技術などを駆使した経営学者の研究によって、「企業の多角化は利益率の向上に貢献する」ということが明らかになったとします。

しかし、それを体感的には理解できない経営者は多いと思います。

つまり、体感的に再現性に疑念が生じているということです。ところが、統計学を利用しているのでこの事象についてなかなか反対することは難しいと思われてきました。

ところが、つい最近(1998年)になってある学者が誰もが信頼を置いてきた統計によって導き出されたその事象を真っ向から否定したのです。

「企業が多角化する」という決断の前にもう一段階論理の階段があるはずで、この統計結果はその段階での企業の意思決定を無視している。というのが理由です。

なるほど!と思いました。

「企業が多角化する」ということと、「利益率が向上する」という二つの要素の因果関係をそのまま結びつけるのはアンフェアだということです。

「多角化する」という結論を出すことができる企業は「多角化するだけの知識が自分にある」と判断できる会社のみであって、企業全体を対象とした事象としてとらえることはできないはずだということです。

決められた部品のみを作る部品専門メーカーといろいろな会社の事業に触れやすいコンサルティング会社と比較すればどちらが多角化しやすいかは明らかでしょう。

なるほどと思うとともに、私は、企業が多角化する前には、企業が自分自身、多角化しやすい会社かどうかを自己判断した上でそのアクションを起こすはずだという考えが抜け落ちているということに1998年になるまで世界中の経営学者は気づいていなかったということにもとても驚きました。

このことに限らず、様々な目からウロコの事実を紹介してくれています。

それらの事実からもやはり、最近のITや統計技術の進展のみならず、今までの学問の蓄積とそれらが相まって、経営学がアートからサイエンスに移行する前提条件が整いつつあるのではないかという気にさせられました。