46%って、いいの?わるいの?

2010年9月19日 CATEGORY - 代表ブログ

皆さん、こんにちは。

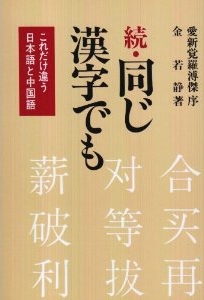

中国語と日本語のそれぞれの学習者にとって、お互い日本人であること、中国人であることはどれほどプラスにはたらくか?ということを良く考えることがあります。

私は、いろいろのところで日本人にとっての中国語は発音は世界で一番難しい言語で、文法は世界で一番やさしい言語ですといっています。

後者については、漢字というものを使っている日本人には、それを使っておらず、まずその大前提から学ばなければならない日本人以外の外国人と比較したら当然かと思います。

しかし、そうであっても、どうなの?という疑問がいろいろなところから聞かれますので、今回少し調べてみました。

まず、ある統計によれば、常用語として分類されるのが3805個、そのうち日本語と中国語が同じ形をしているのが1013個あるそうです。そしてそれらは、意味がほとんど同じです。

そして、その他に、同じ形とはいえないが、なんとなく意味を推測できるものが741個あるそうです。ですから、この二つを合計すれば1754個となり、常用語の46%は、すでに、日本人であるというだけで意味を捉えることができるというわけです。

ここで、この46%という数値がいいの?悪いの?ということになります。

漢字という同じベースを使いながら半分以上は違うことを意味する、ということと、同じといってもそれが、本当に同じかどうかは確証のない中での、判断は確実にはできないということで、むしろ中途半端に近いということが、かえって惑わされる原因となってしまうこともあるように思います。

ということで、具体的な数値で判断すると、近くて遠い言語としての日本語と中国語の姿がまたくっきりとしてきたような気がします。

つまりは、外国語は努力が不可欠ということは、日本語と中国語も例外ではないということかもしれません。