接続詞「for」は等位なのかそれとも従属なのか

2021年11月14日 CATEGORY - 日本人と英語

書籍紹介ブログにてご紹介した「日本人なら必ず誤訳する英文」からテーマをいただいて書いていますが、第八回目のテーマは「接続詞『for』」です。

前回の「itは何を指すのか」の例文を再度使用して、このテーマについても考えてみたいと思います。

They had to turn down the offer, for their club had a strict rule. It should be improved, but as a matter of fact it was not.

(彼らはその申し出を拒まざるを得なかった。彼らのクラブに厳しい規則があったからだ。そのクラブは改善されるべきだが、現実にはそうもいかなかった。)

この中の「for their club had a strict rule」の「for」が等位接続詞なのかそれとも従属接続詞なのかという議論です。

まずは、そもそも論としてこの二つの違いをおさらいしておきましょう。

等位接続詞とは、つながれたものがそれぞれ対等の力を持つ接続詞を言います。ですから、I like an apple but I do not like a pineapple. は、I like an appleという文も I do not like a pineappleという文も同じ力でもって主張されているということです。

一方、従属接続詞とは、つながれた二つの文がそれぞれ主たるものと従たるものに分かれ、接続詞がついた方が後者になります。ですから、主張の力は当然主たる文の方が強くなります。

また、等位接続詞は「文」、「句」、「語」いずれをつなぐことができますが、従属接続詞は文と文をつなぐことしかできません。ちなみに、接続詞がついた従たる文のことを「節」と言います。

その流れて考えた私は、「for their club had a strict rule」が原因理由を言っているため、当たり前のように「従属接続詞」だと思っていましたが、著者の解説ですとそれも違うと言います。

ということで「英語で飯を食っている人間」としてのプライドが完全に崩されてしまいました。(笑)

以下に著者の解説を引用します。

「接続詞becauseとforの違いは何でしょうか。一つには意味の上でbecauseは原因・理由を広く表すのに対し、forは判断の根拠を示すという違いがあるのですが、もう一つ、becauseが従属接続詞、つまりwhenやifなどと同じ仲間であるのに対し、forは等位接続詞、つまりandやbutなどと同じ仲間だというのが大きな相違点です。もっとも、それだけ書いてもなぜ重要かがさっぱりわかりませんね。それは要するにforで結ばれている前後をひっくり返した英文が存在しないということです。この問題に即して言えば、仮にforの位置にbecauseを当てはめたとしたら、前後をひっくり返したBecause their club had a strict rule, they had to turn down the offer. は正しい英文です。しかし、For their club had a strict rule, they had to turn down the offer.という言い方はあり得ません。等位接続詞のその他の例、つまりand やbutなどでも同様のことが言えますね。」

最後の説明には説得力がありますね。なぜなら、

But I do not like a pineapple, I like an apple.

という文はあり得ないことは私たちにとっては当たり前のことだからです。

ですから本来、forを習う時にはこのことを十分に理解する必要があるということです。

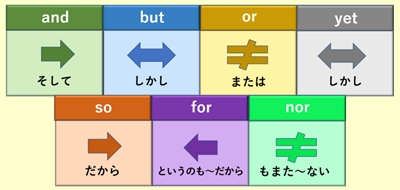

また、冒頭の画像にあるように、for以外の「so」「yet」「nor」も同様に等位接続詞です。

本書を読むことで、知るべきことはまだまだたくさんあるなと激しく反省させられました。