グリムの法則

2023年11月5日 CATEGORY - 日本人と英語

前回より、書籍紹介ブログにてご紹介した「教養の語源英単語」からテーマをいただいて書いていますが、第二回目のテーマは「グリムの法則」です。

いきなりこの言葉を聞いたとしても、何となく聞き覚えのある感じは誰もが否めないと思います。

そうです。

グリムとは、子どものころに誰もが一度は触れたことのある「グリム童話(昔から存在していた民話をグリム兄弟が編纂したものであって創作したものではない。だから彼らの肩書は童話作家ではなく文献・言語学者ということになる)」のグリム兄弟の兄の方のヤコブ・グリムのことであり、「グリムの法則」は彼が編み出した「ゲルマン語の子音推移の法則(インド・ヨーロッパ祖語からゲルマン祖語への分化の過程で起きた音韻変化)」のことです。

つまり、英語の語源と言っても前回の「フランス語による影響」などに見られるようなその英単語自体がもともと英語の祖先であるゲルマン語とは別の外国語から入ってきたことを認識することも語源学習と言えますが、このグリムの法則については、自らの祖先の祖先であるインド・ヨーロッパ祖語からどのような形で進化してきたのか、それを子音の推移という側面から認識しようとするものです。

ちょっと極端かもしれませんが、そのアプローチの難しさで言ったら、前者が今日のファッションはフランス風なのかイタリア風なのかを判断するようなことであり、後者は日本人はいったいどこから来たのかをDNAをだどって明らかにするのに等しいことといったくらいに違いがありそうです。

それくらい奥深い「グリムの法則」ですが、本書ではほんのちょっとだけ触れていただけでしたが、興味を駆り立ててくれるにはそれで十分でしたので、まず以下に該当部分を引用します。

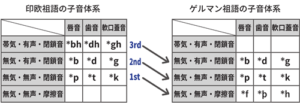

「ゲルマン語派の言語にも『神』の意味でインド・ヨーロッパ祖語のdyeu(天に輝く)を語源とする単語がある。ゲルマン祖語Tiwazは『天の神』、同じくTiuは『戦争の神』で、Tuesday(火曜日)の元となっている。dyeuとTiwaz/Tiuは全く異なる後に見えるが、これはインド・ヨーロッパ祖語のdの子音はゲルマン語経由で英語になるときはtの子音に変化するという『グリムの法則』による。主な変化の例に<d→t→th><b→p→f><g→k→h>などがある。」

詳細をお知りになりたい場合はこちらをご参照ください。

ただ、それだけではおさまりが悪いので、上記の参照元より、著者の引用部分のおさまりを格段に良くしてくれるであろう図表と指摘を併せて引用します。

「ここで思い起こすべきことは,

なるほど、簡潔ながらも十分納得いく形となったと思います。